22 Giu «I cannoni che state trasportando sono già puntati contro di voi»

Due recenti incontri sindacali, uno svoltosi a Genova in maggio, l’altro a Livorno ai primi di giugno, hanno cambiato un po’ la prospettiva di lavoro dell’osservatorio Weapon Watch.

Nato all’inizio del 2020 per monitorare il movimento delle armi attraverso i porti europei, WW ha chiaro sin dalle origini quali siano i destinatari delle informazioni che è in grado di raccogliere. Certo, si rivolge ai movimenti pacifisti e antimilitaristi, alle ong più sensibili alle conseguenze umanitarie e ambientali delle guerre, ai giornalisti investigativi dei media internazionali. Però i suoi dati e le sue inchieste sono destinati innanzi tutto ai lavoratori che fabbricano e a quelli che movimentano le armi, cioè che partecipano alle catene logistiche militari e che però, nonostante il ricatto sempre più pesante di imprese e governi, non vi aderiscono e non vogliono chiudere gli occhi. WW si propone di stimolare la loro “obiezione”, che può essere etica, religiosa, libertaria, civica (vedi l’articolo 11 della Costituzione) e anche economica (i governi acquistano armi solo sottraendo risorse alla spesa sociale, sanitaria, scolastica, ambientale ecc.) ma che in ogni caso converge verso una constatazione storica: dopo la seconda guerra mondiale, né un paese né un’alleanza militare sono più riusciti a vincere una guerra. Come ampiamente dimostra il caso dell’Afghanistan fino al disastroso ritiro in corso, le guerre contemporanee si combattono senza neppure l’intento di vincerle e tantomeno di terminarle, sarebbe come fondare un’impresa che dà giganteschi utili a chi la conduce e poi chiuderla perché i suoi dipendenti non ci ricavano di che vivere o si ammalano lavorandoci o vi subiscono una progressiva disumanizzazione.

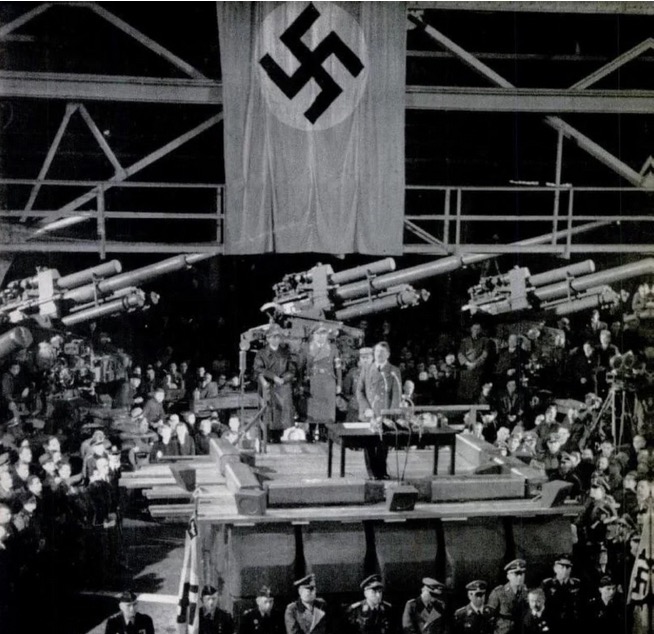

La guerra – come l’inquinamento ambientale o la schiavitù – è oggi senza senso, non è giustificabile neppure dal punto di vista capitalistico, se non di quello “dei disastri” di cui ha parlato Naomi Klein. La guerra si accaparra enormi risorse e in gran parte le distrugge, o le destina a rinnovare continuamente attrezzature che sperabilmente non saranno mai utilizzate (si pensi alle armi nucleari) o saranno utilizzate soprattutto contro civili inermi (si pensi alle cosiddette “guerre convenzionali” in corso). Società ricche e stabili, come quelle europee e nordamericane, vengono messe in ginocchio da possenti correnti migratorie, effetto delle guerre che i loro governi alimentano rifornendo armi. Gli stessi governi sono in competizione per fornire a monarchie assolute e tribali il meglio delle tecnologie di morte che tra poco le stesse useranno per imporre con la forza quei consumi petroliferi di cui cominciamo a valutare gli effetti catastrofici. «I cannoni che state costruendo – scrisse Brecht rivolto agli operai tedeschi – sono già puntati contro di voi».

Rheinmetall è una delle grandi aziende europee che rifornisce di armi le monarchie assolute del Golfo, e possiede anche filiali in Italia.

In alcuni luoghi del mondo, piccole avanguardie di lavoratori stanno provando a segnalarci l’insensatezza delle guerre e a indicare i “nomi” non solo delle aziende e dei governi che controllano il commercio degli armamenti, ma anche degli intermediari (armatori, broker, spedizionieri, ecc.) che fingono di non sapere dove vanno le armi che aiutano a trasportare e a che cosa serviranno. Lo hanno fatto soprattutto nei porti e nelle piattaforme logistiche, dove la “merce” torna essere l’oggetto fisico dello scambio, non più celata nell’universo digitale attraverso cui corrono smaterializzati informazioni e denaro. Lo hanno fatto con azioni dimostrative di chiara tradizione nonviolenta, con picchetti e scioperi contro le merci destinate ai massacri, contro i container pieni di bombe e proiettili, contro compagnie navali nate per servire le supply chains militarizzate.

Non è un caso che queste lotte siano state innanzi tutto contro due catene logistiche portanti dell’assetto internazionale globale, quelle che tengono in piedi le “cittadelle assediate” di Israele e di Arabia Saudita con Emirati, paesi ormai accomunati da mutui legami e intenti dichiarati e presentano elementi interni di somiglianza (impronta teocratico-autoritaria delle classi politiche, apparati militar-industriali degni del Tribunale penale internazionale, discriminazioni socio-economiche basate su genere e origine etnica). Il conflitto israelo-palestinese e quello sciita-sunnita rispecchiano in fondo lo stesso abisso, da cui nel XX secolo sono nate le guerre in corso e probabilmente anche quelle future.

Tuttavia in questo panorama assai poco roseo si stanno facendo strada elementi positivi, di reazione all’ineluttabilità delle guerre disumane e insieme di presa di coscienza collettiva: cioè di quanto siano circolarmente interconnesse le questioni della pace, di un ambiente sostenibile, di una circolazione più libera degli uomini e meno libera per i capitali, e quindi finalmente di una cultura non identitaria che permetta a questa coscienza collettiva di aprirsi al confronto, di andare oltre le differenze ed anzi di riconoscerle come primo passo della soluzione dei conflitti.

Sono elementi positivi che anche WW riscontra dal suo peculiare punto di osservazione. Il network tra i porti che agiscono contro la guerra (in Italia Genova, Livorno, Ravenna per ora) si sta formando, sta collegandosi alle realtà europee (a cominciare da Bilbao) e d’Oltratlantico (pochi giorni fa anche il porto californiano di Oakland ha bloccato merci dirette in Israele). L’iniziativa in corso ad Amburgo, dove si propone un referendum popolare per escludere gli armamenti dal traffico portuale della città, può essere ripetuta anche in altre città portuali europee. E le iniziative popolari svizzere – un referendum respinto nel novembre 2020 per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico, e uno da svolgersi nel 2021 contro le esportazioni di armi verso paesi in guerra civile – ci indicano una strada percorribile anche in Italia, paese grande produttore in cui le aziende esportatrici hanno moltiplicato i profitti anche in tempo di pandemia.

Qui sta il punto della contraddizione maggiore. Da una parte le aziende che producono per la difesa dipendono dai bilanci militari governativi, di cui si prevede una forte crescita nonostante il Coronavirus abbia chiaramente mostrato le gravi falle dei sistemi sanitari, anche nei paesi più ricchi e attrezzati. Dall’altra, la concorrenza tra le maggiori industrie nazionali si fa su un mercato globale, dove i compratori sono paesi in via di sviluppo spesso privi di controlli trasparenti o già implicati in guerre criminali, spesso contro i loro stessi popoli. Coperti da questo possente mix di protezionismo e liberismo, le industrie e i servizi per la difesa crescono in totale opacità, rivendicano la propria “apicalità strategica” in casa e all’estero si spartiscono i mercati più ricchi a colpi di tangenti, in combutta con corrotte élite locali. Le guerre fanno alzare i prezzi, la pace deprime i loro affari.

Già rendere espliciti questi meccanismi di potere contribuisce a limitarli. Quello che sta facendo nei porti italiani una piccola avanguardia di lavoratori, peraltro immediatamente presi di mira dalla repressione poliziesca, fa emergere ciò che umilia molti altri lavoratori, contro cui ricchi padroni dai floridi bilanci aziendali ritorcono la responsabilità delle proteste contro le guerre. Del resto una parte – numericamente limitata ma molto remunerativa e protetta – dei posti di lavoro dipende effettivamente dalle guerre e dall’insicurezza collettiva: anche questo sta divenendo sempre più evidente. Se non sembra possibile coinvolgere questi “lavoratori insanguinati” in un franco dibattito sulla sostenibilità e la riconversione del loro posto di lavoro, va anche osservato che il metodo e l’organizzazione sindacale stanno riconquistando terreno anche laddove erano in crisi o inesistenti. Esperienze americane e anche italiane segnalano che è proprio il confronto su temi “politici” – le questioni di genere, l’ambiente, le guerre – che contribuisce alla nascita di gruppi informali di discussione, poi spesso allargata alle condizioni sul posto di lavoro e a forme embrionali di resistenza-lotta. Anche è chiaro che l’insistente protesta dei portuali italiani contro le guerre ha portato loro la simpatia e il sostegno di settori giovanili, di organizzazioni politiche e religiose, di amministratori locali, insieme a una forte attenzione dei media internazionali che sarà difficile ignorare anche quando i delegati sindacali andranno a verificare la sicurezza lavorativa in banchina o a discutere di posti di lavoro e salari con i datori di lavoro.

THE WEAPON WATCH

THE WEAPON WATCH